William Shakespeare, Gangster

図書館の棚にずらりと並ぶシェイクスピアの伝記を見ても思いつかないだろうが、世界で最も尊敬されている劇作家の人生について確実にわかっていることは、数ページで快適に収まるだろう。

そう、ウィル・シェイクスピアという男が1564年にウォリックシャーのストラトフォード・アポン・エイボンで生まれたことは知っています。 同姓同名の人がそこで結婚して子供を産んだこと(洗礼簿にはShaxpere、結婚証書にはShagspereとある)、ロンドンに行って役者をしていたことも知っています。 しかし、彼の教育、経験、影響についてほとんど分かっていないので、シャクスター・シャグスターが書いたのではない、書けなかったと証明するための文学産業が存在している。 私たちが知っているシェイクスピアは、1つの無名の裁判で証拠を提出し、いくつかの書類に署名し、ストラトフォードに帰り、遺書を作成し、1616年に死亡したことです。 たとえば、ベン・ジョンソンは暗号のような存在で、彼がどこで、誰のために、あるいはいつ生まれたのかさえ、はっきりしないのです。 「ウィリアム・シェイクスピアに関する資料は、当時の彼の地位にふさわしいものです」と、英国国立公文書館のデビッド・トーマス氏は言う。 「私たちが彼に強い関心を抱いているからこそ、少ないように思えるのです」

シェイクスピアに関する最古の逸話を数多く収集したジョン・オーブリー氏。 イラストはこちら。 Wikicommons.

さらに悪いことに、残っているものは、質の低い証拠か、想像できる限り乾燥した資料のどちらかになりがちです:ほとんどが法的記録からの断片です。 前者には、シェイクスピアの人物像について私たちが知っていると思われることのほとんどが含まれます。しかし、シェイクスピアの伝記に登場する逸話のほとんどは、彼が死んだ頃に彼について簡単に触れた演劇界の友人たちを除いて、彼の死後何十年も、ときには何世紀も経ってから収集されたものです。 古物商で日記作家として知られるジョン・オーブリーは、こうした年代記の最初の一人で、劇作家の父親は肉屋であり、シェイクスピア自身は「ハンサムで、よくしゃれた男で、とても良い仲間で、とても赤くて気持ちの良いスムースなウィットである」と書いている。 彼は数年後、リチャード・デイヴィス牧師に続き、1680年代に、シェイクスピアがチャールコート・パークのトーマス・ルーシー卿の土地で鹿を密猟して捕まり、ストラトフォードからロンドンに向かったという有名な逸話を初めて書き留めた。

シェイクスピア教団の初期に、誰かがわざわざウォリックシャーまで足を運び、ストラットフォードで劇作家を知る人々にインタビューしたという証拠は、シェイクスピアの娘ジュディスが1662年まで亡くならず、彼の孫娘が1670年にはまだ生きていたにもかかわらず、少しもない。 最新の研究では、シェイクスピアの父親は肉屋ではなく羊毛商であったことが示唆されている。

シェイクスピアの生涯について直接の情報がない場合、彼についてもっと知る唯一の希望は、エリザベス朝後期とジャコビアン朝初期のイングランドの残存する記録を丹念に検索することである。 英国国立公文書館には、納税記録から遺言書まで、古代の公文書が大量に保管されているが、これらの資料は、専門用語を多用し、省略された窮屈な犬ラテン語で書かれており、長い訓練なしに解読することは不可能であった。 この果てしない言葉の山脈からシェイクスピアの名前を追い求めるという、実りのない可能性のあることに、人生の何年かを捧げようとする学者はごくわずかであり、シェイクスピアの生涯について確固たる情報がないことは、少なくともそれを書こうとする人たちにとって重要な結果をもたらした。 ビル・ブライソンが言うように、

確かな事実がほとんどないため、シェイクスピアの生涯を学ぶ者には、基本的に3つの可能性が残されているのです。 索引も相互参照もない、20万人の市民のいずれかが関与している可能性のある何十万もの記録を細かく調べること、シェイクスピアの名前が出てきたとしても、80種類の綴りがあるかもしれないし、認識できないほど消されているか略されているかもしれないこと、推測すること、または実際よりも多くのことを知っていると自分を説得すること。 最も注意深い伝記作家でさえ、シェイクスピアはカトリック教徒だったとか、幸せな結婚をしていたとか、田舎が好きだったとか、動物に親切だったとかいう推測を、1、2ページで確信のようなものに変えてしまうことがあります。 接続法から指示法に切り替えたい衝動は……いつも強力だ」

もちろんブライソンの言うとおりで、ほとんどのシェイクスピアの伝記は非常に推測的である。 しかし、このことは、シェイクスピアの研究者が、前世紀に国立公文書館から出てきた数少ない新文書をほとんど無視することを選択したことを、いっそう注目させるだけなのです。 それは、”sureties of the peace “として知られる古代のベラム紙から発掘された無名の法律文書で、シェイクスピアの名前だけでなく、彼の側近も多数列挙されている。 この文書は、私たちが高校の英語の授業で出会った「優しいシェイクスピア」を危険な凶悪犯として描いています。実際、彼が組織犯罪に深く関わっていたことを証明していると、もっともらしく言われています。

シェイクスピアの人生におけるこの未踏の道を探るには、まず、重要な文書を見ることです。 ラテン語の文章で始まる「知られよ」

シェイクスピアを殺害予告で告発した1596年の文書が、1931年にカナダの学者レスリー・ホットソンによってイギリスの国立公文書館で発見されたのです。 1893>

the William Wayteが死の恐怖からWilliam Shakspere, Francis Langley, Dorothy Soer wife of John Soer, and Anne Leeに対して平和の保証人を要求する、などの記述があり、劇作家に関するものが2つある。 サリーの保安官によって発行された差押え状は、セント・マーティンの18日に返却される

同じ文書集の数ページ先には、フランシス・ラングレーが発行した、ウィリアム・ウェイトに対して同様の請求をする2通目の文書がある

それぞれが相手が死の脅迫をしていたと主張しているが、彼らは誰なのだろうか? この文書を発掘した不屈のカナダ人、レスリー・ホットソンは、シェイクスピアの劇作家仲間であるクリストファー・マーロウの謎めいた殺人事件の審問記録を最初に発見した人物としてよく知られていますが、エリザベス女王の時代の演劇界の裏社会における、ギャング同士の卑劣な対立の物語を発掘したのです。

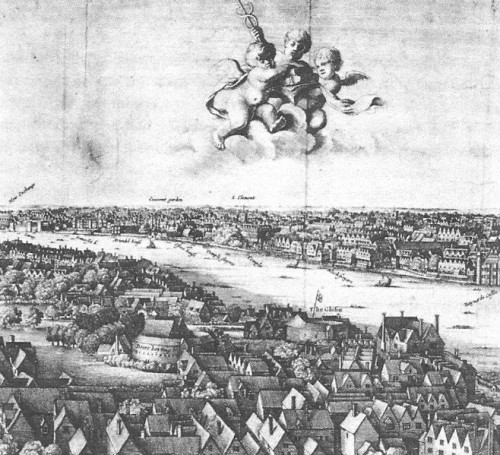

ホッツンの調査によると、シェイクスピアはエネルギッシュで機転が利くが、大まかな教育しか受けていない田舎者であり、ボヘミアンで道徳的にいかがわしい演劇界で身を立てていこうとするには最適な人物であった。 そのため、ロンドンの芝居小屋はテムズ川の南岸、ロンドン市の管轄外のサザーク区に集まっており、ホットンの発見した文書がロンドンに関する文書ではなく、サリー州の文書に含まれているのはそのためである。

シェイクスピアの時代のサザークの怪しげな歓楽街は、法と秩序の力から遠く離れた川の向こう側に位置していた。 劇場は、結婚を前提としない異性との出会いの場であり、悪徳業者やポン引き、娼婦がはびこり、舞台上の演技にほとんど興味を示さない観客が集まっていた。 1893>

確かなことは、若いシェイクスピアが見つけた仕事は、彼を演劇界の最も陰険な場所に連れて行ったということである。 多くの伝記作家は、彼の最初の雇い主はフィリップ・ヘンスロウであり、彼は演劇興行師としてだけでなく、売春宿の家主としての仕事からも裕福になったとしている。 1893>

ホッツンの綿密な調査によると、ラングレーは、不正な手段で財を成し、暴力と恐喝の疑惑を含む長い告発文書の対象になっていた。 この劇場は、ロンドン市長が「泥棒、馬泥棒、淫売屋、コゼンダー、詐欺師、反逆罪の実行者、その他これに類する者」の集会場となるという理由で実りのない反対キャンペーンを行った場所です。「コゼンダー」が小心者、「詐欺師」がカード詐欺師だと知っていれば、これは手強いリストです。

ラングレーの最も危険な敵は、シェイクスピアの脅迫を告発したウィリアム・ウェイトである。 ウェイテは継父のウィリアム・ガーディナーの暴力的な子分として知られており、サリー州の判事で、ホットソンが非常に腐敗していることを示すことができました。 ガーディナーは、バーマンジーという高級住宅地で皮革商として生計を立てていたが、その金の大半は犯罪行為から得たものであった。 法律上の記録によると、彼の妻の家族の何人かが彼を詐欺で訴えました。別の時には、彼は中傷と「侮辱的で暴力的な振る舞い」で有罪となり、後者で短い刑期を務めました。 ガーディナーが判事に任命されたのは、単に囚人が支払いを怠った場合に、王室に支払うべき金額を埋め合わせるだけの財力があったということであり、誠実さを示すものではない。 1893>

1931年にHotsonがこの文章を発見して以来、この文章について言及した伝記作家は、これを否定する傾向がある。 シェイクスピアは単にラングレーの友人として喧嘩に巻き込まれたに違いないと、ほとんど証拠はないが、『ハムレット』の作者がある種の犯罪者であったはずがないという確信から、彼らは示唆しているのだ。 このように、保証人の証拠は「まったく不可解」であり、一方、偉大な伝記作家サミュエル・シェーンバウムにとっては、シェイクスピアが他人の喧嘩の無実の目撃者だったというのが、最も妥当な説明なのである。

シェイクスピアが一部所有し、フランシス・ラングレーの「スワン」とほぼ同じモデルで建てられたグローブ劇場の現代の描写

これは、劇作家(著作で最初に名前を挙げられた人物)がこの論争に直接関わったことを示す、かなり明白な証拠の故意の歪曲としか思えません。 実際、ホッツンの研究によれば、ラングレーとガーディナーは、劇場所有者が手を染めるさまざまなゆすりの戦利品をめぐって、多かれ少なかれ公然と対立していたようだ。彼らの争いは、ジョン・ミシェルの言葉を借りれば、「都市のギャング同士のいつもの争い、つまり地元の悪徳商法や組織犯罪の統制」であった。 そしてシェイクスピアは「彼らの喧嘩の主役だった」ので、ミッシェルは「おそらく彼は彼らのゆすりに関与していた」と合理的に結論付けている。

確かに、ウィルの他の仲間はラングレーとガーディナーほど好ましいものではなかったようだ。 ウェイテは別の訴訟事件で、”loose person of no reckoning or value “と描写されている。 また、ホットソンはこの事件の二人の女性、ソアとリーについて明確なことはわかりませんでしたが、サザークの売春宿ビジネスにおける彼の幅広い利益を通じて、彼らがラングレーと関係していることをはっきりと疑っていました。 一方、シェイクスピアは、ウェイティがガーディナーにしたように、ラングレーに筋肉を供給する男だったのかもしれない。 そのことは、シェイクスピアを描いたとされる4枚の肖像画のうちの1枚、バッキンガム公爵がかつて所有していたことで物議を醸した「シャンドスの肖像」からもうかがえる。 ビル・ブライソンが指摘するように、このキャンバスは、他の画家が描いた、気むずかしくて禿げかかった文学者像とはかけ離れた人物を描いているようである。 シャンドスの肖像画に描かれた男は、シェーンバウムの心をかき乱し、その「気取った雰囲気」と「潤滑な唇」を評している。 彼は「妻や成長した娘を軽く預けられるような人物ではなかった」とブライソンは示唆する。

シェイクスピアが繊細な詩人やまったく誠実な市民でなかったことを示す証拠は、ほかにもたくさんある。 法的な記録によると、彼は1596年、1598年、1599年に数シリング分の税金を滞納したまま、借りた部屋から借りた部屋へと逃げまわっていたようです。 彼はまた、少なくとも3人の男性を、同様に取るに足らない金額で訴えている。 また、他の文学者の間でもウィルの評判はあまり良くなかった。ライバルの劇作家ロバート・グリーンが死の床にあったとき、彼はシェイクスピアが「彼の羽衣を盗んだ」、つまり彼の文学財産をだまし取ったとして非難し、この「成り上がりカラス」の手にかからないように他の人々に警告した。

ウィル・シェイクスピアがサザークの低俗な騒ぎに何らかの関わりを持っていたという事実は、ホットソンの証拠からはそれなりに確実であろうと考えられる。 しかし、彼が1597年以降もそれらに関与していたかどうかは、わからない。 彼はLangleyの子分としての活動と劇作という穏やかな仕事を両立させ、1597年には60ポンド(当時としては大金)を投じて、ストラトフォードのNew Place(広大な庭付き邸宅、地元では2番目に大きな家)を購入することができたのである。 しかし、このような豪華な住居を購入するための利益は、ウィルの執筆活動から得られたものなのか、それとも強請り屋の副業として得られたものなのか、推測したくなるところである。 “ウィリアム・ガーディナー” エプソン&Ewell History Explorer。 2011年8月20日アクセス。 ビル・ブライソン シェイクスピア:舞台としての世界. London: Harper Perennial, 2007; Leslie Hotson. Shakespeare Versus Shallow. London: The Nonesuch Press, 1931; ウィリアム・イングラム. A London Life in the Brazen Age: Francis Langley, 1548-1602. Cambridge : Harvard University Press, 1978; John Michell. シェイクスピアは誰が書いたか? London: Thames & Hudson, 1996; Oliver Hood Phillips. Shakespeare and the Lawyers. Abingdon, Oxon: Routledge, 1972; Ian Wilson. Shakespeare: The Evidence. Unlocking the Mysteries of the Man and His Work. New York: St Martin’s Press, 1999.

.